隱形美術館

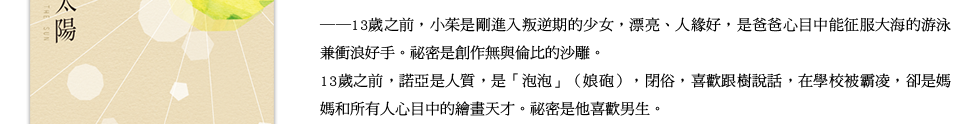

諾亞,十三歲

一切是這麼開始的。

傑弗和孚萊(社區的痞子王)在我身後窮追不捨,於是我劃破空氣、穿越樹林,使大地在我腳下驚慌失措地顫動。

「你死定了,娘炮!」孚萊大吼。

傑弗隨即壓在我身上,將我的一手——雙手反折,孚萊接著拿走了我的寫生簿。我拱起身子想奪回它,可惜我的雙手受制於人,求助無門。我試著掙脫傑弗的箝制。辦不到。試著眨眼將他們變成飛蛾。沒效。他們仍維持原貌:十五英尺高的十年級混蛋,專門拿十三歲少年取樂,好比說活生生將我拋下懸崖。

傑弗從我後方鎖喉,他的胸口在我背上起伏,而我的背則埋進他的胸膛。雙方皆汗水淋漓。孚萊快速翻著寫生簿。「你都畫些什麼,泡泡?」我幻想他被卡車輾過。他高舉其中一頁素描。「傑弗,你看這些男人全一絲不掛。」

我的血液瞬間凍結。

「那些不是男人,那些是大衛像。」我辯解,祈禱聲音不會微小如鼠、祈禱他不會翻到寫生簿後面那幾張圖,我今天躲起來偷畫他們浮出水面、將衝浪板夾在腋下,沒穿防寒衣、赤身裸體、全身油亮,而且,呃,手牽著手。我稍微嘗試了前衛藝術,所以他們八成會想……他們八成會殺了我,就算他們原本就打算痛下殺手。世界開始天旋地轉。我不客氣地問孚萊:「你知道嗎?米開朗基羅?有聽過他的大名嗎?」我偽裝自己。「表現強悍,你自然會強悍」老爸總是如此耳提面命——彷彿我是破傘。

「知道,我聽過他。」這話出自孚萊那兩條香腸嘴,搭配他世界第一大的額頭下、其他同樣臃腫的五官。容易使人誤認他為河馬。他從寫生簿撕下那頁素描。「聽說他是同性戀。」

他是——對此我媽寫了整整一本書——可是孚萊不知道。他逢人就喊同性戀,再不然就是同志或娘炮。至於我:同志、娘炮和泡泡。

傑弗笑得像個黑暗使者,震撼力穿透我全身。

孚萊高舉下一張素描。另一張大衛像。主要是他的下半身。鉅細靡遺的研究。我渾身發冷。

現在兩人都在笑。笑聲迴盪在樹林間,禽鳥跟著吱吱喳喳。

我再次試圖掙脫傑弗的箝制,為的是能奪走孚萊手中的寫生簿,但我的反抗只讓傑弗加強封鎖。傑弗是該死的雷神索爾。他一手勒住我的頸子,一手像安全帶一樣環扣我的身軀。他赤裸的上身、呼吸和體熱直接滲入我的運動衫。椰子防曬乳的味道充斥在我的鼻腔、我的腦海——除此之外,還有強烈的海洋鹹味,彷彿他隨身攜帶大海……彷彿他身後拖著化為絨毯的海潮……我喜歡這比喻,就這麼決定了(畫像:帶著海洋離開的少年)——但現在不是時候,諾亞,現在不適合在腦中描繪這智障。我回神,嘗到嘴唇上的鹹味,同時不忘提醒自己離死期不遠——

傑弗海草似的長髮是濕的,而且不斷滴水在我的肩頸。我注意到我們的呼吸同步,粗重的吸吐。我試著破除我與他一致的步調、奮力甩開地心引力並飄浮。還是辦不到。心有餘而力不足。風吹襲我的畫作——目前大半是家族肖像——孚萊扯下一張又一張,讓它們隨風而去。他撕開中間畫著我和小茱的那張,把我剔除在外。

我看著我飛遠。

我看著孚萊逼近會害我沒命的畫。

脈搏如雷貫耳。

這時傑弗說:「別撕,孚萊。他姊說他是繪畫好手。」因為他喜歡小茱?多數男生都喜歡她,因為小茱衝起浪來比他們不要命,有如跳崖般無所畏懼。連大白鯊或老爸,她也不放在眼裡。還有她的頭髮——我用所有深淺不一的黃色顏料畫她的頭髮。她的髮長數百英里,全北加州的人都得擔心被她的頭髮纏住,尤其是小朋友和小狗,現在加上衝浪的混蛋。

另一個原因是她的「胸器」——我發誓她的胸部是一夜長大的。

出乎意料,孚萊竟然聽從傑弗放下寫生簿。

寫生簿裡的小茱(陽光、心照不宣地)仰望著我。「謝謝」我在心底對她說。她常挽救我的性命,令我覺得難堪,但不是現在。這次是完美救援。

〔畫像之自畫像:雙胞胎:諾亞望著鏡裡、小茱望著鏡外〕

「你知道我們會怎麼對付你,對吧?」傑弗在我耳邊粗聲說。回歸殺人計畫的固定排程。他的吐息帶著太多他的味道。他的身體有太多部位貼著我了。

「兩位大哥,拜託。」我求饒。

「兩位大哥,拜託。」孚萊以尖銳的女聲模仿我。

我的胃在翻攪。惡魔礁:這座山第二高的跳臺。他們打算把我丟下去的地方,不是浪得虛名。礁岩的下方是無數尖突的岩石,和致命的漩渦,會拖著你的屍骨下黃泉。

我再次試著掙脫傑弗。然後又一次。

「抓住他的腿,孚萊!」

孚萊六千河馬磅的重量全壓在我的腳踝上。抱歉,沒這回事。就是沒有。我討厭這片大海,溺死後我可能會漂到亞洲。我要我的頭顱完整無缺。粉碎我的頭顱就好比用鐵球毀了宏偉的神祕美術館,不讓任何人有機會一探究竟。

所以我不斷長高、長高、長高直到我的頭頂到天空。接著我數到三、抓狂大鬧。我在心底感謝老爸強迫我在露臺摔角,他只能用單手和四肢並用的我決一死戰,不過他仍有辦法釘死我,因為他有三十英尺高,而且是由卡車零件組裝而成。

但我是他的兒子、他的巨人兒子。我是屌爆的歌利亞(注:聖經中的巨人,最後遭大衛打敗。)、裝在臭皮囊下的颱風,於是我扭動身軀、奮力掙脫,可是他們制住我、笑著說以下的話:「真是隻瘋狗。」我相信我聽到傑弗語帶欽佩地說:「我沒辦法釘死他,他根本是滑溜的鰻魚。」這使我更努力抵抗——我愛鰻魚,牠們帶電——現在我想像自己電力十足,滿載的私人電廠。當我左撇右扭時,二人溫暖、光滑的身體與我交纏,一再壓下我,而我不斷掙脫他們的束縛,我們的四肢糾纏,現在傑弗的頭抵在我的胸口、孚萊在我背後,像是長著一千隻手,但這只是運動錯覺。我迷失在其中,迷失、迷惘、迷惑,等我懷疑……等我發現——我已經硬了,超越自然現象的硬梆梆,頂入傑弗的胃。極度的恐懼流遍我全身。我想著最血腥、噁爛的碎屍萬段——有效熄滅我的性慾——但事情已經太遲了。傑弗定格了一會兒,隨即跳離我。「搞屁——?」

孚萊屈膝起身。「怎麼了?」他氣喘吁吁地問傑弗。

我後退、形成坐姿,膝蓋靠著胸口。我不敢站起來,因為我怕還沒降旗,所以我將氣力全用在制止自己哭出來。我感覺有隻困獸在我體內每個角落挖洞,因為我已不久於人世。就算他們不在此時此地殺了我,這座山的人也會在入夜前得知剛才發生了什麼事。我還不如吞下點火的炸藥、大叫著衝下惡魔礁。現況更糟,糟太多了,遠勝於他們發現那些愚蠢的畫。

〔自畫像:森林的葬禮〕

可是傑弗沒有透露一個字,他只是站在那兒,表現出他維京海盜的一面,只是很怪異和沉默。為什麼?

難道我用念力癱瘓他了?

才怪。他轉而面對海洋後,告訴孚萊:「管他去死。我們拿著衝浪板閃人吧。」

我整個人放鬆。他有可能沒感覺到嗎?門都沒有——我的小兄弟堅硬如鋼,而且他根本是嚇得跳開來。他現在仍驚魂未定。那麼他為什麼不訐譙我?因為他喜歡小茱嗎?

孚萊邊掏耳朵邊對傑弗說:「有人的飛盤完全卡在屋頂上了(注:意指掃興。),老兄。」然後對我說:「總是在你最不期望的時候,泡泡。」他以手模仿我摔落惡魔礁。

結束了。他們走回海灘。

我趁這兩個原始人改變心意前,衝向我的寫生簿、把東西夾在腋下後,頭也不回地快步走進樹林,不像是個心在顫抖、眼眶含淚,而且感覺有如新生的人。

等我到空地時,我像獵豹般狂奔──獵豹可在三秒內從零加速到七十五英里。不是我臭蓋,我也辦得到。我是七年級生裡跑得第四快的。我可以劃破空氣、消失在其中。我就是靠這招遠離他們和剛才的事。好險我不是蜉蝣。公蜉蝣有兩個老二要煩惱。一個已經讓我在浴室耗了半輩子,想些我沒辦法停止去想(無論我多努力)的事情,因為我真的、真的、真的很愛想他們──男人。天啊。

在河邊,我跳過石頭,找了一個適合的洞穴,觀賞太陽優游在沖刷的水流直至百年後。世上真該有用來吵醒上帝的號角或銅鑼,因為我想告訴祂一個字。事實上是四個字:你搞屁啊?

稍後,我一如往常沒得到回音,所以我拿出背包裡的炭筆。這些筆莫明熬過耐用測試。我坐下來掀開寫生簿,把整頁白紙塗黑後,再換一張、又一張。我畫得很用力,折斷了一根根的炭筆,每根筆都被我用到只剩一小截,最後塗在紙上的黑色彷彿出自我的指尖、我的內在。我塗滿寫生簿剩下的所有頁面。幾小時過去了。

〔連環畫:少年在黑盒子中〕

隔天吃晚餐時,老媽宣稱今天下午史威萬奶奶搭她的車,並且要她幫忙帶話給我和小茱。

只不過,奶奶已經死了。

「總算!」小茱靠向椅背歡呼。「她答應過我的!」

奶奶在睡夢中過世的三個月前,答應小茱會在她真正需要她時出現。小茱是奶奶的心肝寶貝。

老媽對小茱報以微笑後,將雙手放在桌上。我也將手放桌上,可是當我意識到我成了老媽的影子,我馬上將手夾在兩腿間。老媽很有影響力。

同時她也是不速之客──有些人就是不屬於這裡,她是其中之一。我收集好幾年的證據了。稍後再詳述。

現在:她整張臉發光、並在準備開演期間忽明忽滅。她告訴我們:最先出現在車裡的是奶奶的香水味。「你們記得那味道總在奶奶進房前搶先一步吧?」老媽誇張地吸氣,彷彿廚房充滿奶奶濃烈的花香。我跟著大動作吸氣,小茱也是。全加州、全美國、全地球的人都是。

除了老爸。他清了清喉嚨。

他不信老媽的故事,因為他是朝鮮薊(注:惹人生氣的傢伙。)。依據他的親生母親、史威萬奶奶所述,她永遠搞不懂自己怎麼會生養出這種木頭。我也不懂。

一塊研究寄生蟲的木頭──不與置評。

我瞄了一眼他那救生員似的膚色和肌肉、他黑暗中發亮的牙齒和顯而易見的正常後,覺得毛骨悚然──萬一他發現呢?

目前傑弗仍未透露一個字。你可能不知道,因為全世界只有我知情,但是雞巴是鯨魚老二(注:用來罵人豬頭、混球的俚語。)的正式名稱。至於藍鯨的老二?八英尺長。我再說一次:八英尺長長長長長!昨天事情發生後,我的一顆心就一直懸著:

〔自畫像:有夠雞巴〕

沒錯。

有時我覺得老爸起了疑心,有時我覺得吐司機起了疑心。

小茱在桌底用腳戳我的腿、拉回我的注意力,我這才發現自己一直盯著鹽罐。她朝(閉著眼睛、雙手交疊在胸前的)老媽點頭、再朝(看著老媽,好像她的眉毛爬至下巴)老爸點頭。我和小茱對看。我咬住臉頰免得笑出來。小茱也一樣──她和我共用同一個笑穴。我們的腳在桌底互相推擠。

〔家族畫像:老媽於晚餐通靈〕

「呃?」小茱催促。「奶奶的訊息是?」

老媽睜開眼睛、對我們眨眼後又閉上,接著以靈體附身似的嗚嗚聲說:「我聞到花香後,出現閃爍的微光……」她的手臂如圍巾揮舞,醞釀氣氛。這是為什麼她能榮獲多次年度最佳教授獎──大家都想在她的影片裡演出。我們傾身期盼她接下來要說的話、期盼來自樓上的訊息,卻遭老爸破壞、大潑冷水。

他不曾獲得年度最佳教授獎。一次都沒有。不與置評。

「老婆,我覺得有必要讓孩子知道妳這段話全是譬喻。」他坐直身體,所以他的頭貫穿了天花板。在我多數的畫裡,他太高大,我沒辦法將他整個人塞進頁面,所以我都不畫頭。

老媽抬起眼睛,興致從她臉上消退。「但我說的不是譬喻,班傑明。」以前老爸總讓老媽的眼神發亮;現在他總讓她咬牙切齒。我不知道原因。「我說的話一如字面,」她咬牙說:「我們舉世無雙、與世長辭的史威萬奶奶,下午坐在車裡、我旁邊,形體清晰如白晝。」她對小茱微笑。「事實上,她盛裝穿著她其中一件飄逸的洋裝,顯得千嬌百媚。」飄逸的洋裝是奶奶的穿衣守則。

「噢!哪一件?藍色的嗎?」小茱詢問的方式使我為她心痛。

「不是,是橘色小花的那一件。」

「當然囉。」小茱回說。「最適合幽靈的打扮。我們討論過她死後的穿著。」我終於知道老媽編造這一切,是因為小茱無法忘懷奶奶。小茱在奶奶臨終時,沒離開過她的床邊。最後那天早上,老媽發現她們牽著手,但是一個熟睡、一個死了。我覺得這很恐怖,不過我沒說出口。「那……」小茱挑眉。「訊息呢?」

「你們知道我想做什麼嗎?」老爸呼嚕哩哩地重新加入對話,所以我們永遠不知道那該死的訊息。「我希望我們可以宣告結束荒謬的統治。」又是這個話題。他口中的統治始於奶奶入住的那一刻。「科學人」老爸要我們在聽他母親說的每一句迷信的屁話時,加點鹽粒(注:不要全然聽信對方的話。)。奶奶叫我們別聽她那朝鮮薊兒子的話,拿那些鹽粒從我們左肩往後撒、弄瞎魔鬼。

接著她拿出她的《聖經》——一大本皮革裝訂的書,裡面充滿鬼扯淡(又稱:屁話)——開始佈道。主要是對小茱。

老爸從他的盤子裡拿起一片披薩。起司從邊緣垂了下來。他看著我。「你怎麼說呢,諾亞?有人慶幸我們不必吃奶奶做的增強運勢湯嗎?」

我保持沉默。抱歉,查理(注:意指笨蛋。)。我愛披薩,白話文:即使我已經在吃披薩,我仍希望自己在吃披薩,而我不會跳上老爸的列車,就算米開朗基羅在上面。我和他處不來,雖然他想忘了這回事,我卻忘不了。每次聽到他扯開嗓子叫我看舊金山四十九人橄欖球隊、無所不爆破的電影,或聽爵士樂時,我都覺得渾身不自在,很想打開臥室窗戶跳出去、逃往樹林。

有時沒人在家,我會進他的辦公室、折斷他的鉛筆。有一次,在千篇一律、扒糞的諾亞•破傘論後,他笑說要不是我和小茱是雙胞胎,他會相信我是從石頭裡蹦出來的(字義:沒有父親的生殖概念),於是我趁大家熟睡時,溜進車庫刮他的車。

因為我畫人像時,偶爾會看到他們的靈魂,所以我知道:老媽的靈魂是一大朵太陽花,而且大到沒有其他空間容納內臟;小茱和我共用一個靈魂:一株葉子著火的樹。而老爸是一盤蛆。

小茱問他:「你真覺得奶奶聽不到你汙衊她的廚藝嗎?」

「我可以大聲告訴妳『對』。」老爸回答後,繼續嗑那片披薩。油脂使他的整圈嘴巴泛油光。

小茱站起來。她的頭髮像光圈垂下。她仰望天花板澄清:「我一直很愛妳的廚藝,奶奶。」

老媽捏捏她的手後,對著天花板說:「我也是,卡珊德拉(注:不為人所信的預言家。)。」

老爸用手指朝自己腦部開了一槍。

老媽皺眉——這使她看來老了一百歲。「擁抱未知之謎吧,教授。」她說。她常這麼告訴老爸,但她以前不是用這種語氣。她以前說得像是為他開了扇門,而不是當著他的面甩上。

「我娶了未知之謎,教授。」他的答案依舊,只是他以前說得像是讚美。

我們吃著披薩。這不好玩。爸媽的態度使氣氛鬱結。我側耳傾聽自己的咀嚼聲,小茱的腳在桌底再次找到我的,我踢回去。

「奶奶的訊息?」小茱帶著期盼的笑容,打斷爸媽之間的張力。

老爸看著她,眼神變得柔和。小茱也是他的心肝寶貝。不過,老媽沒有特別偏愛誰。換句話說,這個位置是空的,任人爭取。

「如我先前所說的,」這次老媽用她平常沙啞的聲音說話,像洞穴對你低語。「我今天下午開車經過CSA、那所美術高中時,奶奶憑空而降。她的提議根本是為你們量身打造。」她搖頭、笑逐顏開,恢復她應有的年齡。「真的,我簡直不敢相信,我之前竟然沒想到。然後我一直想到畢卡索的話:『每個孩子都是藝術家,問題是如何在成長後維持藝術天分。』」她露出在美術館時會不時出現的賊臉,好像她要偷走藝術品。「可是這個提議!會改變一生,各位。我不希望你們的靈魂被壓扁,像……」她沒說完,反而停下來用手順了順頭髮——烏黑而(和我一樣)蓬鬆——對老爸說:「我真的想讓他們上美術學校,班傑明。我知道這所費不貲,但這是千載難逢的——」

「就這樣?」小茱插嘴。「奶奶只說了這些?這就是來自另一個世界的訊息?有關某所學校?」她像是快哭了。

我則不然。美術學校?我從沒想過這類事情、沒想過我不必和其他混蛋一起上羅斯福高校。我相信我體內的血液開始發光。

〔自畫像:我心裡開了一扇窗〕

老媽又露出賊臉。「不是隨便一所學校,小茱。這所學校會讓妳連續四年每天都跑到屋頂大叫。你們不想到屋頂大叫嗎?」

「叫什麼?」小茱問。

老爸因此偷笑,以朝鮮薊的方式。「我不知道,小黛。」他說。「這論點太偏激,妳忘了對我們其他人而言,藝術只是藝術,不是信仰。」老媽拿刀刺進他的肚子、再旋轉刀鋒。老爸沒感覺,繼續說:「總之,他們才七年級,離高中還有很長一段時間。」

「我想去!」我急忙說。「我不想要壓扁的靈魂!」我注意到這是整個晚餐期間,我第一次說出心裡的想法。老媽對我笑。老爸沒辦法說服她放棄這件事。我知道那所學校沒有衝浪痴,只有血液會發光的小孩、革命家。 |