雪人看到了什麼?

冬陽(推理評論人)

十一月初的奧斯陸,降下今年冬天第一場雪,室外已是銀白一片。剛下班的女子回到溫暖的家中,走進廚房,丈夫和孩子正忙著為她準備晚餐,氣氛一片和樂。

「我看到你們在院子裡堆的大雪人了,好漂亮。」女子愉悅地對兩人說。

丈夫停下正在切菜的手,語帶困惑地回應:「唔?我們沒有堆雪人啊。」

「是嗎?過來看看。」

女子領著丈夫和孩子走到客廳,視線穿過窗玻璃,看見庭院裡那尊巨大的雪人。

「大概是鄰居小孩來到我們家院子裡堆的吧。」作父親的這樣回答完,轉身回廚房繼續料理晚餐,女子也跟著離開了。

唯獨孩子還留在客廳,他的目光並沒有從雪人身上移開。

他覺得這尊雪人怪怪的。堆砌的地點有點太靠近房子了。偌大的庭院裡,雪人哪兒也不站,就正好站在可以看進這間屋宅、這處客廳的地方,用像是瞪視的眼神望著。

這實在太詭異了。

就是這詭異的、極富影像感的、令人微微泛起雞皮疙瘩的場景,深深烙印在挪威犯罪小說家尤.奈斯博的腦海中,於是將這簡短的畫面逐一化為文字、寫成故事,成了以哈利.霍勒警探為主角的第七部系列小說《雪人》的發展主軸。

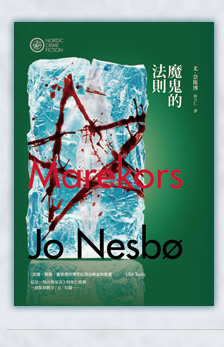

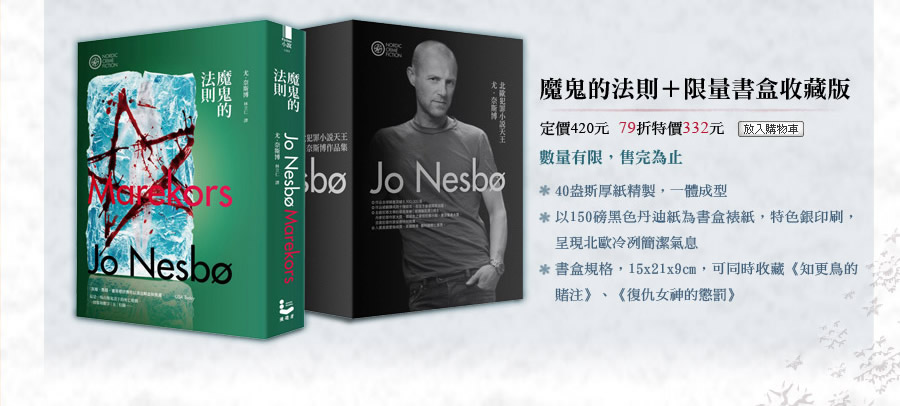

台灣的讀者並不是從霍勒的登場作《蝙蝠人》開始接觸到這個犯罪小說系列,而是自第三作起,藉由《知更鳥的賭注》、《復仇女神的懲罰》與《魔鬼的法則》這三部小說構成的「奧斯陸三部曲」,在這個以挪威首都為中心的大敘事格局中,得以一窺北歐犯罪小說的迷人之處(系列一開始前兩部作品的舞台分別是澳洲雪梨與泰國曼谷)。

中文出版社之所以這樣安排,我想很可能是受到史迪格.拉森(Stieg Larsson)以「千禧系列」(Millennium series)在全球掀起閱讀熱潮的影響。向來對他國文化興趣缺缺的英語推理小說圈,居然在短時間內瘋狂地尋覓、大量地討論北歐犯罪小說,顯然事出有因。無論是針對福利北歐陰暗面的控訴、強調女權主義與種族平等的主張、抨擊極右派激進分子的立場、以及大量情色與暴力的犯罪描寫云云,拉森的小說不斷將讀者推回到犯罪推理小說的發展起始點:「觀察與思考是我們認識自己以及所處這個世界的最佳手段。」這或許就是拉森熱能夠席捲全世界、征服廣大讀者的核心魅力。

不管是百年前柯南.道爾筆下的夏洛克.福爾摩斯,或是百年後史迪格.拉森創造的利斯貝特.莎蘭德,他們皆以卓越的觀察力與優異的思考力,引領讀者享受虛構小說世界中的娛樂趣味,卻又同時呈現真實生活中理當予以關注的諸多嚴肅面。尤.奈斯博也懷抱著相似的企圖,只不過哈利.霍勒這個角色可要比福爾摩斯與莎蘭德平凡許多,在智力或行動上並不具備超人色彩,然而他強烈的反英雄(Antihero)性格──挪威最優秀的警探,卻也是個沉溺於酒精、頑固且不願照章行事的麻煩人物──則加強了人物縱深,尤其與他警探的身分屢屢發生衝突,徘徊在職場與人生中只要踏錯一步便可能墜入永遠無法復返的深淵邊緣。為此,奈斯博在奧斯陸三部曲中著墨甚深,奠定了全系列穩健且成功的敘事基礎。

若以推理小說中「警察程序」(Police Procedural)這個子類型來看,哈利.霍勒系列無疑是相當標準的作品──系列主角雖然是警探霍勒,但偵察主體為挪威犯罪特警隊(及相關調查單位),以團隊組織而非一己之力調查犯罪事件。這合理彌補了前述霍勒「不具備超人色彩」的能力缺陷,並藉由諸多與霍勒或友好或對立或惺惺相惜的要角,豐富呈現霍勒的性格與事件的複雜度及戲劇性,且同時顯現公權力內部腐化所帶來的災難、受人情政治等因素的掣肘、律法無法顧及的陰暗死角等等,讓故事更貼近現實世界正在進行的模樣,進而引發讀者強烈的共鳴。

除此之外,哈利.霍勒系列還有兩大引人入勝的特色。

其一是小說的敘事結構。奈斯博採第三人稱多線敘事的寫作方式,以哈利.霍勒的偵察團隊為主軸,運用多個時空、不同人物視點的支線跳躍式穿插其間,合力推動故事進行。如此鋪陳故事的手段對作者與讀者來說都是費心的嚴峻考驗,若稍有閃失,遺漏或錯置了某一段敘事線,抑或是情節過於冗蕪、缺乏吸引力而令人失去耐性,整部作品極可能因此歪斜瓦解,淪為失敗之作。然而,也因為這種敘事手法與犯罪調查本身具有相近的拼圖性質──線索斷了便得另起爐灶,看似死路一條的調查結果隨時可能接上另一條直指真相的活路,因而讓小說閱讀產生另一種特殊的興味。

其二是書名與該作主題微妙的對應關係。就拿已中譯的奧斯陸三部曲為例,「知更鳥」、「復仇女神」與「魔鬼之星」(五芒星)皆是具象的詞彙,在生物、神話與宗教上也都有其特殊的意涵,在奈斯博的筆下成為一種譬喻或是借代,將抽象的孤注一擲、正義、邪惡的概念,讓讀者在翻頁閱讀前便透過書名有了初步的想像。這是個有趣且大膽的作法,像是魔術師早早向觀眾透露了招式,最後仍展現一手令全場驚詫不已的戲法,在滿座掌聲中優雅謝幕。知更鳥能否順利度過寒冬?復仇女神的利劍將指向誰?魔鬼之星由誰所畫下?每個問號都懸在閱讀者的心頭,直到真相大白的那一刻、小說的最後一頁才能獲得滿意的解答。

本書《雪人》也是延續了相同的手法,選用這麼一個充滿童趣、在寒冬中散發溫馨感,但其人形(doll)外表隱約帶著鬼魅色彩的型體,藉以表現「窺視的恐懼」這個主題。

《雪人》的故事走向較偏恐怖(Horror)風格,和奧斯陸三部曲相比顯得不那麼沉重,但往人心黑暗面的探索卻更進一步,頗有奈斯博心儀的作家──以《體內殺手》(The Killer Inside Me)、《親愛的,天黑之後再說吧》(After Dark, My Sweet)聞名的吉姆.湯普遜(Jim Thopson)的味道。

故事從一樁女性失蹤案展開,作母親的對丈夫與孩子不告而別,是出於自願還是遭人脅迫不得而知,孩子在住家附近的一尊雪人身上發現之前當聖誕禮物送給母親的一條圍巾,除此之外幾乎毫無線索可循。

霍勒與自卑爾根轉調來奧斯陸犯罪特警隊的新同事卡翠娜搭檔偵辦此案,調查過失蹤人口檔案資料後發現,過去十年,在挪威失蹤的女性人數與其他北歐國家相比高出許多,再加上霍勒先前曾收到一封內容關於雪人的怪信,他開始認為這是一個挪威犯罪史上少見的連續殺人犯(Serial Killer)正悄悄犯下的重大刑事案件。

不認同霍勒說法的同事戲稱這是他去FBI上課後的遺毒,一種沒道理的癡迷,瘋狂的連續殺人犯只會在美國或其他國家出現,不會是挪威。直到下一樁失蹤案發生,事發現場附近的闇黑森林裡再度出現一尊雪人,雪人身上有著失蹤女性業已死亡的確切證據……

雪人是誰堆的?置放在事件現場的用意為何?霍勒收到的怪信是挑釁還是求援?連串的疑問背後隱藏著精密的算計與不能明說的動機,以及破案追凶所需的零碎線索。在懸疑緊張的查緝氣氛底下埋藏古典偵探小說的解謎趣味,推敲凶手的身分與意圖之餘同時也再次觸及了霍勒的人生及其個性的陰暗面,這種緊緊相扣、呼應的兩面性,成為閱讀本作時另一值得讀者玩味之處。

正因為如此細膩的書寫筆法,使得「連續殺人犯」這個在犯罪小說中常見的題材與人物,在本書中有了不一樣的面貌。奈斯博採取的並非病理解剖式的理論分析,或血流成河、赤裸殘虐的暴力描寫,而是讓「聽得見聲音,但看不清面貌」的犯罪者潛藏在書頁間,透過自己的發言、行凶設局的手法,以及包括霍勒在內的諸多調查者利用辦案技巧與經驗所完成的推理研判,最後由讀者自行拼湊出凶手的內心世界。

「我只是將腦海裡的故事,寫成文字『重述』一次。作家是沒辦法寫完整個故事的,得靠讀者自己運用想像力填補。我只能寫下10%的故事,剩下的90%全交給讀者了。」很喜歡奈斯博在接受媒體專訪時說過的這段話,我以為這絕非謙遜客套,而是誠懇的肺腑之言。寫在文章的最後留給將繼續往下翻讀的各位,看看閱畢《雪人》後,是否也認同這個主張?